|

|

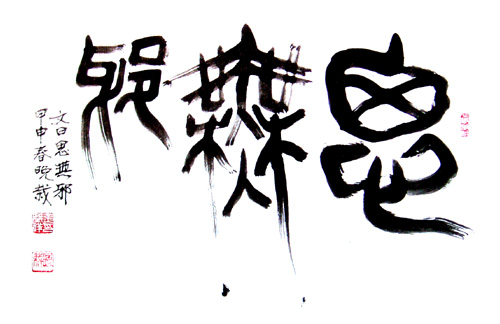

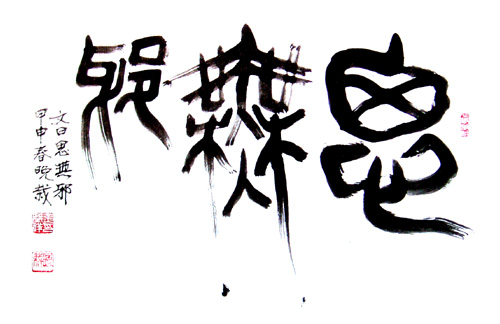

사무사(思無邪)

삼천포 시인 박재삼(朴在森)은

그의 시 ‘천년(千年)의 바람’에서 이렇게 노래하고 있다.

“천년 전에 하던 장난을

바람은 아직도 하고 있다.

소나무 가지에 쉴새없이 와서는

간지러움을 주고 있는 걸 보아라

아. 보아라 보아라

아직도 천년 전의 되풀이다.

그러므로 지치지 말이다.

사람아 사람아

이상한 것에까지 눈을 돌리고

탐을 내는 사람아.”

공자(孔子)께서는 일찍 말씀하시었다. “시 삼백편을 한마디로 덮어 표현하자면 다음과 같다. 그 생각에 사악함이 하나도 없다.” (詩三百. 一言以蔽之 . 曰思無邪.)

앞의 시에서 박재삼 시인은 천년의 바람을 노래하고 있다. 천년이라는 시간적 공간 속에서 동양의 “무위자연(無爲自然)과 인간의 심성인 성설(性說)까지 노래하고 있으며 인간이 소망하는 희망에서부터 기압의 고저에 의하여 일어나는 공기의 흐름인 바람까지 간지러움을 주고 있는 걸” 노래하고 있다.

간지러움을 주는 바람의 천년 전의 되풀이가 오늘까지 지치지 않고 계속됨을 인간이 소망하는 바람이 되어 이상한 것에까지 눈을 돌리는 인간이 탐(貪)하는 마음마저 읽고 있는 것이다. 공자님께서 말씀하신 시 삼백편을 한마디로 덮어 표현해도 생각에 사악함이 없다는 말은 시인 박재삼의 시 모두에도 사악함이 없고 삶에서 스스로 우러나오는 노래로 살아왔음을 눈으로 보지 않아도 마음으로 읽을 수 있음을 말하고 있는 것이다.

바람이 소망이거나 대기의 흐름이거나 간에 인간의 구체적인 욕망이 분명히 천년이라는 시간적 공간 속에서 장난짓하는 바람이요. 소망인 동시에 천년의 바람인 것이다. 그것은 소망이요. 희망인 것이다. 그래서 인간이 바람을 찾는 것이다.

바람처럼 인간을 신나게 하는 것은 없다. 바라지 않는다는 것은 곧 죽었다는 말인데 그것도 천년이라는 시간속의 바람이란 무엇일까? 바로 생명이요. 사랑인 것이다.

사악함이 없는 생각이 시의 전체를 휘어잡고 있음을 볼 때 그 시는 시 중에서도 가장 아름다운 시가 분명하다.

최송량 사천문화원 향토사연구소장·시인 / 출처: 경남신문

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |

子曰、詩三百、一言以蔽之、曰思無邪、

중국대륙에서 기원전 11세기부터 그 후 500년 동안 쓰여진 시 가운데

쓸만한 시를 수집, 편찬했다는 시경詩經의 시 삼백수를 한마디로 표현한다면

" 思無私" 라고 공자는 말했다. - 생각에 삿됨이 없는 것

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

論詩(시를 논하네) / 이규보 |

|

論 詩

作詩尤所難(작시우소난) 시 지음에 특히 어려운 것은

語意得雙美(어의득쌍미) 말과 뜻이 아울러 아름다움을 얻는 것.

含蓄意苟深(함축의구심) 머금어 쌓인 뜻이 진실로 깊어야

咀嚼味愈粹(저작미유수) 씹을 수록 그 맛이 더욱 순수하나니.

意立語不圓(의립어불원) 뜻만 서고 말이 원할치 못하면

澁莫行其意(삽막행기의) 껄끄러워 그 뜻이 전달되지 못한다.

就中所可後(취중소가후) 그 중에서도 나중으로 할 바의 것은

彫刻華艶耳(조각화염이) 아로새겨 아름답게 꾸미는 것뿐.

華艶豈必排(화염기필배) 아름다움을 어찌 반드시 배척하랴만

頗亦費精思(파역비정사) 또한 자못 곰곰이 생각해볼 일.

攬華遺其實(람화유기실) 꽃만 따고 그 열매를 버리게 되면

所以失詩眞(소이실시진) 시의 참뜻을 잃게 되느니.

爾來作者輩(이래작자배) 지금껏 시를 쓰는 무리들은

不思風雅義(불사풍아의) 풍아의 참뜻은 생각지 않고,

外飾假丹靑(외식가단청) 밖으로 빌려서 단청을 꾸며

求中一時耆(구중일시기) 한때의 기호에 맞기만을 구하는구나.

意本得於天(의본득어천) 뜻은 본시 하늘에서 얻는 것이라

難可率爾致(난가솔이치) 갑작스레 이루기는 어려운 법.

自揣得之難(자췌득지난) 스스로 헤아려선 얻기 어려워

因之事綺靡(인지사기미) 인하여 화려함만 일삼는구나.

以此眩諸人(이차현제인) 이로써 여러 사람을 현혹하여서

欲掩意所匱(욕엄의소궤) 뜻의 궁핍함을 가리려 한다.

此俗寢已成(차속침이성) 이런 버릇이 이미 습성이 되어

斯文垂墮地(사문수타지) 문학의 정신은 땅에 떨어졌도다.

李杜不復生(이두불복생) 이백과 두보는 다시 나오지 않으니

誰與辨眞僞(수여변진위) 뉘와 더불어 진짜와 가짜를 가려낼겐가.

我欲築頹基(아욕축퇴기) 내 무너진 터를 쌓고자 해도

無人助一簣(무인조일궤) 한 삼태기 흙도 돕는 이 없네.

誦詩三百篇(송시삼백편) 시 삼백편을 외운다 한들

何處補諷刺(하처보풍자) 어디에다 풍자함을 보탠단 말인가.

自行亦云可(자행역운가) 홀로 걸어감도 또한 괜찮겠지만

孤唱人必戱(고창인필희) 외로운 노래를 사람들은 비웃겠지.

위의 시는 고려시대의 문신이며 문학가였던 백운거사 이규보의 시입니다. 보시다시피 시를 시로 논한 작품으로 당시 시인들의 모습을 비판하고 있습니다. 거의 1000년에 가까운 지난 시절의 통박이지만 여전히 그 의미는 죽지 않았다고 생각됩니다.

시는 한양대학교의 정민선생의 저서 [한시미학산책-도처출판 솔]에서 발췌하였으며, 번역 또한 정민선생의 역입니다 | |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

08/03/24 21:24(년/월/일 시:분)

도올 논어 - 34강 사랑이란

논어(論語)의 爲政篇(위정편)

爲政第二(위정제이) -2

子曰 :

자왈

詩三百, 一言以蔽之, 曰 :'思無邪'.

시삼백 일언이폐지 왈 사무사

공자께서 말씀하시었다.:

시 삼백편을 한마디로 덮어 표현하자면 다음과 같이 말할 수 있을 것이다. :'그 생각에 사악함이 없다.'

<해설> - 도올 김용옥

많은 사람들이 공자의 '시삼백'이라는 표현을 번역하는데 있어서 정확한 문헌적 지식을 과시하는 듯, "<시경> 삼백편을 한마디로 표현하면...." 운운하는데 이것은 매우 잘못된 번역이다. 공자에게서 詩는 단순히 '노래'를 의미한 것으로 <시경>일 수가 없다. 비록 공자가 말한 '노래'의 내용이 오늘날 우리가 문헌으로 보유하고 있는 <시경>과 일치한다 하더라도 공자의 말 중의 '시'는 '<시경>'으로 번역될 수가 없다. 詩가 <시경>으로서 경전화된 것은 한대에서나 이루어진 것이며, 전국시대까지의 모든 문헌에서 '시'는 그냥 '노래'를 의미하는 것으로 五經(오경)중의 하나인 <시경>으로 간주되어서는 아니된다.

공자에게서 '시'는 '노래'였다. 그것은 문헌이 아닌 민요였으며 민중의 노래였다. 현재 詩는 風(풍), 雅(아), 頌(송)이라는 세 개의 장르로 구분되는데, '풍'은 민중의 노래며, '아'는 大夫(대부)의 노래며, '송'은 종묘 제례악이다. 이 風(풍), 雅(아), 頌(송) 중에서 가장 詩의 주축을 이루는 것은 國風(국풍)이다. 즉 여러 나라들의 민요들이다. 이 민요는 백성의 삶에서 스스로 우러나오는 것으로 문헌으로 익히는 것이라기 보다는 구전으로 가락과 운율에 따라 암송되는 것이다. 따라서 우리는 공자시대에 六經(육경)의 문헌은 없었다해도, 민중 속에서 노래는 살아있었다는 매우 평범하고도 명백한 사실을 유추해낼 수 있다.

'一言而蔽之(일언이폐지)'의 '蔽'는 '덮는다', 또는 '핵심을 찌르다'정도의 뜻이 될 것이다.

그렇다면 '思無邪(사무사)'는 무엇인가? 여기서 思는 '생각한다'는 인간의 구체적인 행위를 가리키는 본동사임이 분명하다. 그럼 '생각한다'는 것은 과연 무엇을 의미하는가? 공자가 생각한 詩는 주로 국풍이었다. 국풍은 민요다. 민요의 주제는 역시 '남여상열지사'이다. 그것은 사랑이다. 사랑은 바람이요, 신명인 것이다. 그래서 우리가 '신바람'이라 부르는 것이다. 사랑처럼 우리를 신바람 나게 하는 것은 없다. 사랑은 神的(신적)이다.

누구를 사랑한다는 것은 곧 누구를 끊임없이 생각한다는 것이다. 생각하지 않으면 그것은 곧 사랑하니 않는 것이다. 자식이래도 생각나지 않으면 그것은 곧 자식을 사랑하지 않는 것이다. 송강의 '思美人曲(사미인곡)'의 '思(사)'도 곧 생각인 동시에 사랑이다. 옛사람들은 사랑을 생각이라는 완곡한 어법으로 표현하였지마는 생각이야말로 곧 사랑의 전부인 것이다. 보고 싶다는 생각, 사모하는 정, 그것이 사랑의 전부가 아니고 무엇이겠는가? 사랑이란 보고 싶다는 감정이요, 생각나는 감정이다.

사랑의 굄(思)이란 그것이 어떠한 관계에서 성립하던지간에 그 자체는 순수한 인간 정감의 유로일 뿐이며 사악한 것이 개입될 수가 없다고 선언하는 공자의 과감한 발언 속에서 우리는 그의 인간에 대한 깊은 신뢰감과 친밀감, 그리고 공자 자신의 감성적 순수성을 읽어낼 수가 있는 것이다. 노래는 사랑을 노래한 것이다. 그리고 사랑은 '無邪(무사)'이다. 사랑은 거짓을 모르는 것이다.

http://kin.naver.com/open100/db_detail.php?dir_id=110108&eid=x3gjnj4GFq7hnR65J9+Igt/R5LpS9EFx

여기서 '思'가 '생각하다', '사랑한다'는 뜻을 가지고 있다고 했는데, 이는 현대 중국어에서도 비슷한 것 같다.

http://cndic.naver.com/cndic.nhn?mode=ckchar&docid=8217

想 [xiǎng]

(1) [동사] 생각하다.

(4) [동사] 그리워하다. 몹시 생각하다. 걱정하다.

사랑은 그리워하는 것이다.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|

|

|

|

|

|

시를 쓰시는 분께...

오늘은 공자의 저 유명한 '思無邪(사무사)'라는 말에 관해서 생각해 보고자 합니다.

思無邪(사무사)는 시를 논하는 사람들의 입에 자주 회자되는 너무나 유명한 구절입니다.

논어 위정편(爲政篇)에 수록되어 있는 공자의 전후 말씀은 이러합니다.

시 삼백 편은 한 마디로 말해서 그 생각에 사악함이 없다

(詩三百 一言而蔽之 曰思無邪)로 기록되고 있습니다.

시 삼백은 곧 시경(詩經)을 이름이고, 시경속에 수록되어 있는

시들(정확히는 305편)은 다 '거짓됨이 없이 바르다'는 뜻으로 해석해도 무방할 것입니다.

잘 알려져 있듯이 시경은 공자에 의해 편찬된 것으로 전해지고 있습니다.

은대(殷代)로부터 공자가 살았던 춘추(春秋)에 이르기까지 전해오는

3천여 수의 민요들 가운데서 공자가 선별하여 하나의 책으로 묶은 것이라고 합니다.

그러니까 대략 멀리는 BC 10세기로부터 가까이는 BC 5세기까지의 작품들이 수록된 셈입니다.

수백 년 동안 전해져 내려오는 수천 수의 민요들을

놓고 도대체 공자는 어떤 기준으로 작품들을 선별했을까요?

思無邪는 바로 그 선별의 기준을 이르는 말이라고도 할 수 있습니다.

수천 수의 노래들 가운데는 본능적인 욕정을 노래하는 수준미달의 음탕한 것들도

적지 않았을 것이고, 남을 미워하고 비방하는 투기 어린 노래도 없지 않았을 것입니다.

아마 공자는 그러한 노래들은 다 제쳐놓고 건실하고

고상한 '思無邪'의 노래들만 골라잡았을 것입니다.

공리적인 세계관을 지니고 있었던 공자로서는 그럴 만도 한 일입니다.

아니 어쩌면 그 당시 세상에 횡행하는 노래들이 너무 난잡했을지도 모릅니다.

이대로 두다가는 백성들의 정서가 크게 문란해질 것을 염려하여

공자는 이를 순화시키지 않으면 안 되겠다는 생각을 했을지 모릅니다.

그래서 바람직한 노래들만 선별하여 엮어낸 것이 시경일 것입니다.

그렇다면 시경의 편찬은 속된 노래들의 숙청 작업이었다고 말할 수도 있겠습니다.

서양의 플라톤과는 달리 공자는 시의 공리성을 믿고 있었습니다.

그는 제자들에게 시의 효용에 관해 자주 언급하고 있는데

그 가운데서도 가장 널리 알려진 것이 <양화편(陽貨篇)>의 '흥관군원(興觀群怨)'의 설입니다.

小子何莫學夫詩 詩可以興 可以觀 可以群

可以怨 邇之事父 遠之事君多識於鳥.獸.草.木之名

그대들은 왜 시를 배우려하지 않는가.

시는 감흥을 자아내게 하고, 사물을 관찰하는 데 도움을 주고,

여럿이 함께 어울릴 수 있게도 하고, 또한 마음에 맺힌 응어리를 풀게도 한다.

가까이는 어버이를 섬기고, 멀리는 임금을 섬기는 일이며

또한 금수와 초목의 이름을 많이 알게도 한다.

흥(興)은 감성적(感性的)인 정서, 관(觀)은 이지적(理智的)인 관찰력,

군(群)'은 사회성 곧 詩나 시회(詩會)를 통한 교유성(交遊性)을 말한 것으로 보입니다.

'원(怨)'을 어떤 이들은 치자(治者)의 실정(失政)에 대한 원망으로 해석하기도 하는데,

그렇게 국한된 의미로 한정하기보다는 마음속에 맺힌

불만스러움을 시로 푸는 비판 의식쯤으로 보는 것이 어떨까 싶습니다.

그리고 뒤에 덧붙인 말들은 충효의 도덕성과

사물에 대한 지식을 익힐 수 있다는 뜻으로 해석됩니다.

말하자면 공자는 시를 인품을 교화하는 중요한 수단으로 생각했던 것 같습니다.

공자의 이러한 시관은 비록 수천 년 전의 생각이지만

오늘의 효용론적 입장의 문학관과 크게 다르지 않습니다.

매달 많은 문예지들과 동인지들을 통해 수천 편의 시들이 쏟아져 나오고 있습니다.

시단의 인구가 수천 명에 이르고 있으니

그들이 매월 한 편씩만 만들어 내도 그만한 작품이 생산되기에 충분합니다.

좋은 작품들이 많이 생산되는 것은 바람직한 일이 아닐 수 없습니다.

그러나 그렇지 못할 때 문제의 심각성은 적지 않습니다.

오늘의 자유시라는 것은 그야말로 아무런 규제도 없습니다.

극단적인 표현을 쓴다면 비문(非文)도 시로 행세하는 곤란한 세상이 되고 말았습니다.

말하자면 시의 무정부상태라고나 할까요.

시인이라는 타이틀을 가진 사람이 시라는 이름으로

쓴 글은 다 시라고 불러줘야만 되는 실정입니다.

그러니 시처럼 쓰기 쉬운 글이 없게 되었습니다.

가장 정련된 문학의 양식으로 신성시되던 시가 이 지경에 이르렀으니 참 시단의 꼴이 말이 아닙니다.

그래서 작품을 분별코자 하는 생각에서 그런 것인가.

해마다 화사집들을 묶어 내는 풍조가 일고 있습니다.

문학단체들이 그들의 구성원 중심으로 엮어 내기도 하고,

잡지사나 출판사가 올해의 좋은 시 혹은 몇 년도의 대표작이라는

이름을 매달아 작품집을 편찬해 내기도 합니다.

그런데 요즈음 편집자들이 작품을 선정할 때 어떤 기준을 가지고 선별하는지 자못 궁금합니다.

작품을 보는 안목은 극히 주관적이어서 객관적인 기준을 설정한다는 것이 거의 불가능할 지 모릅니다.

그러나 주관적인 기준이라 할지라도 공자의 '思無邪'처럼 설득력을 지닐 수만

있다면 세상의 호응을 얻지 못할 것도 없을 것입니다.

나는 문학의 양식(樣式)을 소중히 여기는 입장에서는 고전주의자의 편에 섭니다.

시는 절제의 문학입니다.

자유시는 양식의 방임이 아니라 매 작품마다

그 작품의 내용에 가장 적합한 새로운 양식을 창조하는 규제의 문학으로 보아야 합니다.

정형시보다 자유시가 더 어려운 까닭이 여기에 있습니다.

한편 작품의 내용을 평가하는 입장에서는 효용론자의 편에 섭니다.

작품의 언술이 윤리적인 가치를 지니든,

미적인 가치를 지니든 간에 독자에게 긍정적인 영향을 줄 수 있어야 합니다.

만일 독자의 심성을 정화시키기는커녕 오히려 어지럽히는

작품이 있다면 이는 존재의의를 상실한 공해물이라고 할 수밖에 없습니다.

오늘에 공자가 다시 있어 어지러운 이 시단을 한탄하면서

새로운 시경을 엮는다면 어떤 기준으로 작품들을 선별할지 궁금합니다.

역시 사무사(思無邪), 사무사(事無私)라고 호통을 칠 것만 같습니다.

여러분,

세상을 보다 밝고 맑게 할 수 있는 아름다운 작품들을 많이 쓰시기 바랍니다.

| |

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

시경이란 (중국 시가총집) [詩經, Shih Ching]

(병)Shi Jing (웨)Shih Ching. /중국 최초의 시가 총집.

고대 성인

공자(BC 551~479)가 편집했다고 하는데 그는 이를 문학적 표현의 정형이라고 일컬었다. 많은 주제를 포괄하고 있음에도 불구하고 그 제재가 줄곧 "즐겁되 음탕하지 않고 슬프되 상심하지 않기"(樂而不淫, 哀而不傷) 때문이다. 주(周)나라 초기(BC 11세기)부터 춘추시대 중기(BC 6세기)까지의 시가 305편을 모았다. 크게 풍(風)·아(雅)·송(頌)으로 분류되며 모두 노래로 부를 수 있다. 풍은 민간에서 채집한 노래로 모두 160편이다. 여러 나라의 노래가 수집되어 있다고 하여 국풍(國風)이라고도 하는데, 주남(周南)·소남(召南)·패(邶)·용(鄘)·위(衛)·왕(王)·정(鄭)·제(齊)·위(魏)·당(唐)·진(秦)·진(陳)·회(檜)·조(曹)·빈(豳)의 15개국 노래로 분류된다. 대부분이 서정시로서 남녀간의 사랑이 내용의 주류를 이룬다. 아는 소아(小雅) 74편과 대아(大雅) 31편으로 구성되며 궁중에서 쓰이던 작품이 대부분이다. 형식적·교훈적으로 서사적인 작품들도 있다. 송은 주송(周頌) 31편, 노송(魯頌) 4편, 상송(商頌) 5편으로 구성되는데, 신과 조상에게 제사지내는 악곡을 모은 것이다. 주송은 대체로 주나라 초기, 즉 무왕(武王)·성왕(成王)·강왕(康王)·소왕(昭王) 때의 작품으로 보인다. 노송은 노나라 희공(僖公) 때의 시이다. 상송은 〈시경〉 중에서 가장 오래된 시로 여겨져왔으나, 청대 위원(魏源)이 후대의 작품이라는 증거를 제시했다. 〈시경〉의 내용은 매우 광범위하여 통치자의 전쟁·사냥, 귀족계층의 부패상, 백성들의 애정·일상생활 등의 다양한 모습을 담고 있다. 형식상으로는 4언(四言)을 위주로 하며 부(賦)·비(比)·흥(興)의 표현방법을 채용하고 있다. 부는 자세한 묘사, 비는 비유, 흥은 사물을 빌려 전체 시를 이끌어내는 방법을 말한다. 이러한 수법은 후대 시인들이 계승하여 몇 천 년 동안 전통적인 예술적 기교로 자리잡았다.

대대로 〈시경〉에 대한 연구는 활발했으며 한대에

유가 경전에 편입되었다. 판본으로는 〈노시 魯詩〉·〈제시 齊詩〉·〈한시 韓詩〉·〈모시 毛詩〉가 〈시경〉 해석과 연구의 주류를 이루었다. 그중 현존하는 판본은 모장(毛萇)의 〈모시〉인데, 정현(鄭玄:127~200)의 전(箋)과 공영달(孔穎達:574~648)의 소(疏)가 포함되어 있다. 남송 때 주희(朱熹)가 쓴 〈시집전 詩集傳〉은 영향력이 큰 주석본이다. 청대의 〈시경〉에 대한 연구는 후대 학자들에게 좋은 자료가 되고 있다.